Autour de l'air

Effets

On distinge les effets de la pollution atmosphérique en deux groupes : les effets sur la santé et ceux sur l'environnement.

Pour l'un comme pour l'autre, les phénomènes de pollution atmosphérique se retrouvent à différentes échelles, pour lesquelles les polluants qui peuvent avoir un impact ne sont pas forcément identiques. Ceux-ci diffèrent notamment par leur durée de vie dans l’atmosphère et leur dynamique physico-chimique.

Echelle locale

La pollution dite de proximité est principalement due à des sources fixes (panache industriel ou résidentiel) ou mobiles (échappements dus au trafic routier). Elle est souvent associée à des phénomènes perceptibles par la vue ou l’odorat, et les polluants en jeu ont une durée de vie assez courte dans l’atmosphère. Dans le cas d’activités denses, les niveaux de pollution élevés peuvent couvrir des agglomérations entières.

Echelle régionale

Les pollutions urbaines ou industrielles peuvent parcourir des distances importantes et impacter les banlieues des agglomérations ou même le milieu rural. Cela concerne particulièrement les polluants dits « secondaires » comme l’ozone (phénomène de pollution photochimique) ou encore les retombées sous forme de pluies acides. Ces retombées peuvent être observées à plusieurs dizaines voires centaines de kilomètres de leur lieu d’émission.

Echelle planétaire

A cette échelle, le lieu d’émission importe peu : tous les composés émis vont s’accumuler dans l’atmosphère et y persister pendant plusieurs dizaines voires centaines d’années en participant aux impacts planétaire.

Les effets sur la santé

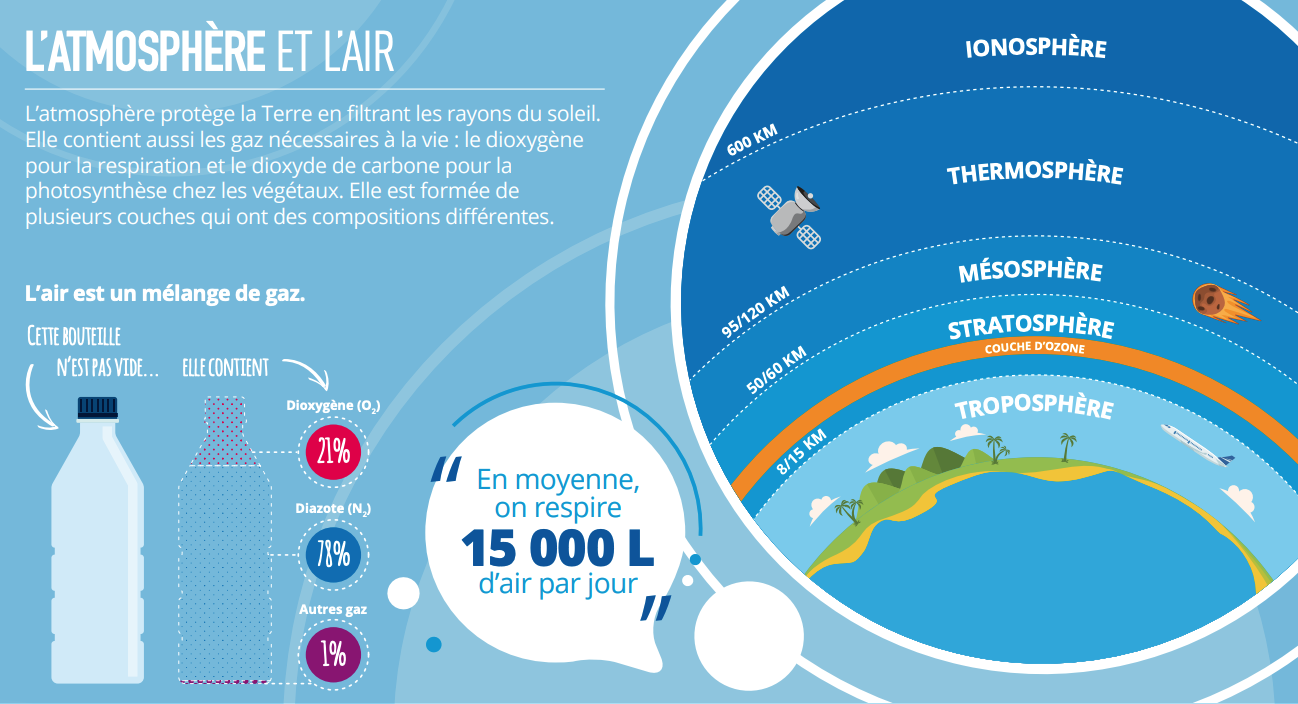

Un adulte respire 15.000 litres d’air environ par jour.

La qualité de cet air est donc primordiale, d’autant plus qu’il n’est pas possible de la choisir et que nous sommes exposés en permanence au milieu atmosphérique.

Chacun doit pourtant avoir « le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » (Délibération n°219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant en Nouvelle-Calédonie). Il s’agit donc du premier objet de la surveillance de la qualité de l’air.

Face à ces enjeux sanitaires, les pouvoirs publics doivent définir des niveaux de pollution au-delà desquels des actions temporaires ou permanentes de réduction des émissions sont mises en oeuvre. Il s’agit des seuils d’alerte et des valeurs limites.

Effets aigus et subaigus

Les effets aigus se manifestent rapidement après une exposition de courte durée (quelques heures à quelques jours) à des concentrations importantes.

Les effets subaigus apparaissent lors d’épisodes de pollution ponctuels. Ils sont désagréables, mais pas réellement dangereux pour les adultes en bonne santé. Il peuvent cependant être plus dangereux pour les personnes sensibles.

Les effets aigus ou subaigus concernent principalement les voies respiratoires (bouche, nez, trachée). Ils peuvent se manifester par des irritations oculaires, nasales, des gênes respiratoire, le déclenchement de crises d’asthme, de bronchites... Cependant, ces symptômes peuvent être déclenchés par d’autres facteurs que la pollution atmosphérique et la cause n’en est pas forcément unique. Il existe des interactions avec d’autres composés présents dans l’atmosphère comme par exemple les pollens, les spores fongiques...

Effets chroniques

Ces effets se révèlent à long terme, après des expositions répétées pendant plusieurs années à des concentrations peu élevées. Les éventuels effets cancérigènes de certains composés entrent dans cette catégorie.

Facteurs déterminants

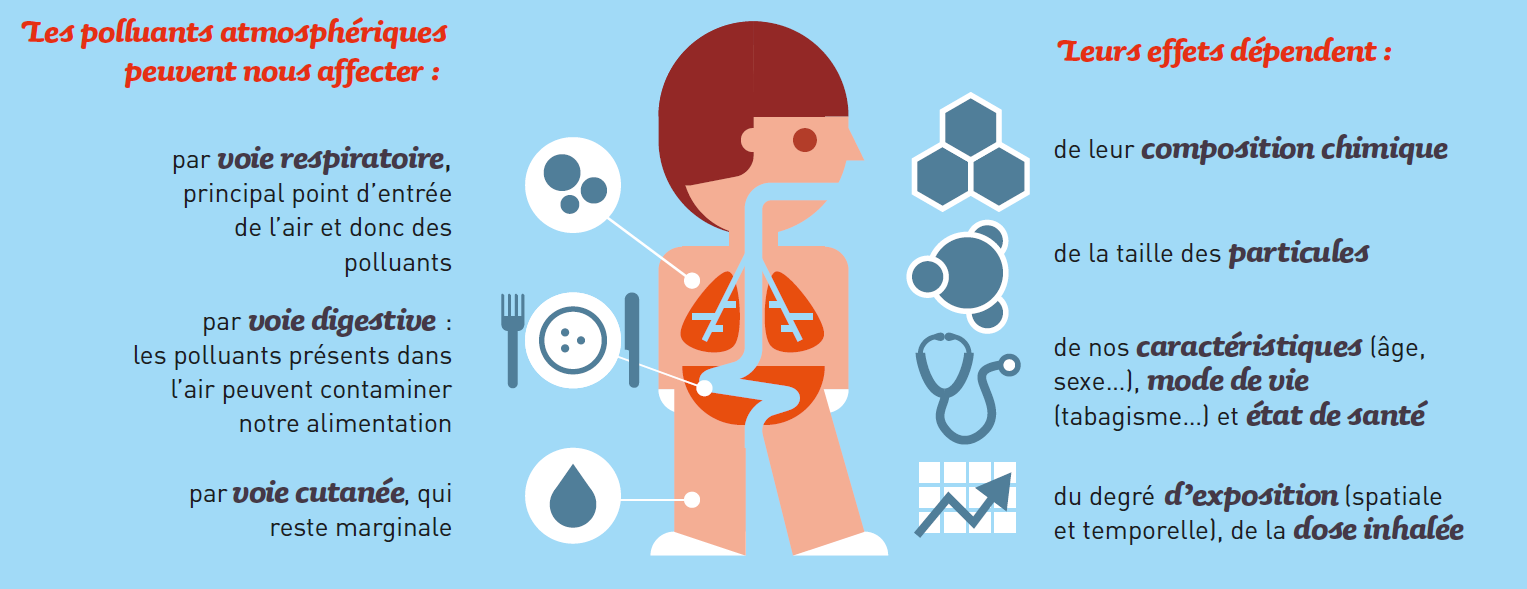

De nombreux facteurs sont déterminants pour évaluer les effets sanitaires de la pollution atmosphérique.

On peut notamment citer :

Le type de polluant

Suivant leur composition chimique, les polluants n’auront pas le même impact sur l’organisme (pathologie, organe cible, ...).

La concentration de polluant

C’est le paramètre qui est mesuré et surveillé par les organismes comme Scal'Air. Cette concentration est variable dans le temps et suivant l’endroit où l’on se trouve. Il existe des phénomènes d’accumulation suivant, par exemple, la topographie, mais cette concentration est généralement plus élevée dans les milieux urbains ou industriels. Pour certains polluants, les niveaux sont également plus élevés à l’intérieur des locaux.

A noter qu’il n’existe pas de seuil en deçà duquel les polluants sont sans effet pour la santé. Certaines personnes sont affectées par des niveaux très bas (voir le paragraphe sur la sensibilité). Il existe un lien statistique à court terme entre les niveaux quotidiens de pollution couramment observés dans les grandes agglomérations et certains indicateurs de santé publique (hospitalisations, arrêts de travail, mortalité anticipée…).

L’exposition

Il s’agit du temps pendant lequel chacun est soumis à un niveau de pollution donné, par différentes voies (inhalation, ingestion, contact...). Cette exposition est fonction des concentrations de polluants mais aussi de l’emploi du temps et des déplacements de chaque individu.

La sensibilité

Chaque organisme ne « ressent » pas la pollution de la même façon. Cette sensibilité est fonction notamment de l’âge et de l’état de santé de l’individu. Certaines populations sont considérées comme « sensibles », car particulièrement affectées par la pollution atmosphérique. Il s’agit en particulier des enfants, des personnes âgées, des personnes atteintes de pathologies cardiorespiratoires, des femmes enceintes.

L’activité physique

Notre « consommation » d’air augmente en même temps que l’intensité de notre activité physique.

Santé publique France a publié en avril 2021 de nouveaux travaux sur l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé en France métropolitaine. Retrouvez le rapport directement dans les liens utiles à droite de cette page.

Les effets sur l'environnement

Les êtres humains ne sont pas les seuls à être touchés par la pollution de l’air. Les plantes, les animaux et les bâtiments peuvent également subir les répercussions de la pollution atmosphérique. Les effets de la pollution atmosphérique sur l'environnement peuvent se ressentir à différentes échelles géographiques.

Au niveau local

Altération des écosystèmes

De manière aigue ou chronique les polluants atmosphériques ont de lourds impacts sur les cultures et les écosystèmes.

De manière ponctuelle, par exemple lors de forts épisodes de pollution à l’ozone ou au dioxyde de soufre, des nécroses ou des tâches peuvent apparaitre sur les feuilles des arbres. Sur une période d’exposition prolongée, un affaiblissement des organismes et un fort ralentissement de la croissance est observé, et à terme cela peut impacter les cultures agricoles. La photo ci-dessous montre les nécroses apparues sur une feuille de chêne gomme (Arillastrum gummiferum) après une exposition à de fortes concentrations en dioxyde de soufre.

Les polluants peuvent également parcourir des distances importantes et atteindre des écosystèmes sensibles. Sous l’effet des oxydes d'azote (NOx) et du dioxyde de soufre (SO2), les pluies et brouillards deviennent plus acides et altèrent les sols et les cours d’eau (perte des éléments minéraux nutritifs). Ces apports engendrent un déséquilibre de l’écosystème. Cette transformation du milieu se traduit en général par un appauvrissement de la biodiversité puis par la perturbation du fonctionnement général des écosystèmes.

Les bio-indicateurs sont des outils d’évaluation de la qualité de l’environnement, ce sont le plus souvent des végétaux ou animaux qui font l’objet de surveillance permettant d’indiquer la présence ou les effets des polluants :

◊ Lichens : l’absence de lichens est un indicateur de pollution.

◊ Abeilles : une baisse de l’activité de la colonie et/ou une mortalité importante peut traduire une pollution atmosphérique.

◊ Animaux domestiques : exemple du lait de vaches contaminé aux dioxines à proximité des incinérateurs.

◊ Disparition de certaines espèces quand la qualité de l’air se dégrade.

La pollution de l’air affecte également la faune : déclin de certaines populations pollinisatrices, difficultés de certaines espèces à se reproduire ou à se nourrir. Elle modifie la physiologie des organismes, l’anatomie et les caractéristiques du biotope des populations du milieu.

Impact sur les matériaux

Les processus naturels d'altération des murs et des bâtiments sont essentiellement dus aux conditions climatiques (variations de températures, humidité...) mais aussi à l'action des êtres vivants (bactéries, champignons, lichens...).

Les pierres utilisées pour la construction des monuments peuvent avoir une forte réactivité aux agents atmosphériques comme les pluies acides. L'observation des façades ou des statues montrent un noircissement réparti de façon non uniforme dû au dépot de particules en suspension. Les particules polluantes voient leur origine dans la combustion partielle des carburants fossiles, du bois, ainsi que des déchets.

Au niveau global

L’ensemble de notre planète est aujourd’hui concerné par les effets sur l’environnement de la pollution atmosphérique.

La destruction d'une partie de la couche d'ozone

Le « trou » dans la couche d’ozone (appauvrissement de l’ozone stratosphérique) correspond à une diminution de la concentration en ozone de la stratosphère, notamment au-dessus des pôles, ce qui augmente le flux de rayons UV au niveau du sol. L’ozone est en effet présent naturellement dans la haute atmosphère, vers 25 km d’altitude. A cet endroit, il est qualifié de « bon ozone », par opposition au « mauvais ozone » de la troposphère que nous pouvons respirer, et qui est considéré comme un polluant. En effet le « bon » ozone stratosphérique filtre les rayons ultraviolets du soleil et protège ainsi la vie sur Terre.

Depuis la fin des années 70, une réduction régulière et saisonnière de la couche d’ozone stratosphérique a été mise en évidence. Les composés fluorés, et surtout les chlorofluorocarbures (CFC ou fréons) sont considérés comme les polluants majoritairement responsables de la dégradation de la couche d'ozone.

Ces composés ont été produits par l'homme pour être utilisés comme gaz propulseur dans les bombes aérosols ou comme gaz réfrigérant dans les équipements de réfrigération ou de climatisation. Ils sont également présents dans certains plastiques ou mousses.

Pour réduire cet impact, le protocole de Montréal a été adopté par la majorité des pays industrialisés. Cette démarche internationale vise à protéger la couche d’ozone en réglementant les émissions de substances qui l’appauvrissent et semble porter ses fruits puisqu'on observe depuis 2000 une réduction de la taille du "trou" dans la couche d'ozone.

En Nouvelle-Calédonie cependnat, le protocole de Montréal ne s’applique pas. Par exemple, beaucoup de climatiseurs utilisent des gaz réfrigérants (R22 par exemple) interdits en Europe. Etant donné les conditions actuelles de retraitement des déchets, il est recommandé à chacun de s’informer avant l’achat pour réduire l’impact final sur l’environnement.

Le réchauffement ou dérèglement climatique

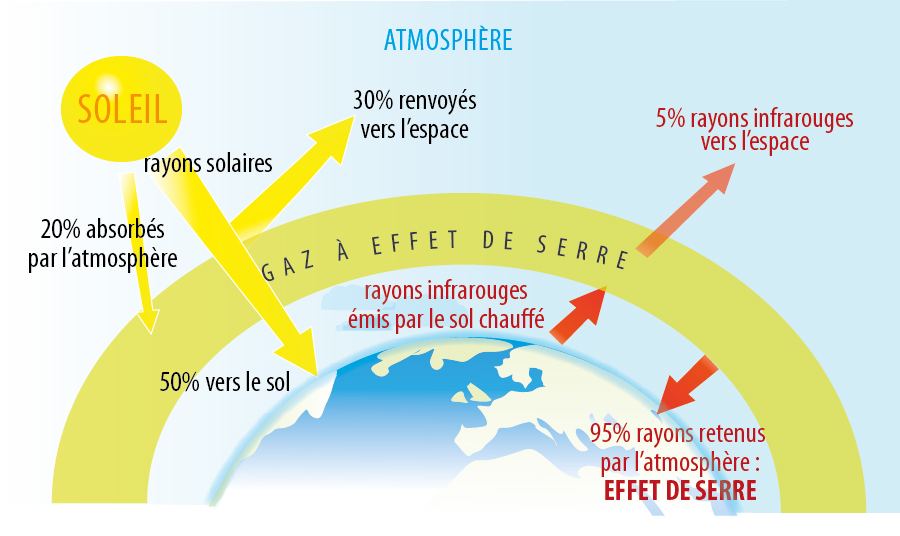

L’effet de serre est un phénomène naturel qui a permis l’apparition et le développement de la vie sur Terre. Sans ce mécanisme, la température moyenne sur Terre serait de -18°C au lieu de +15°C. Ce sont les gaz à effet de serre qui « piègent » les rayonnements que la terre émet après avoir été chauffée par le soleil.

Le réchauffement climatique observé depuis environ 150 ans, est une amplification de ce phénomène. Celle-ci est attribuée à l’augmentation des concentrations de ces gaz dans l’atmosphère principalement du fait de l’activité humaine. Nous rejetons en effet beaucoup de ces composés, que ce soit dans l’industrie ou l’agriculture mais aussi par nos déplacements et notre consommation d’énergie et de matière en général. La moindre émission participe au réchauffement global puisqu’il s’agit d’une évolution à l’échelle planétaire avec des composés qui s’accumulent dans l’atmosphère pendant des années. Le principal gaz à effet de serre est le dioxyde de carbone (CO2) qui est rejeté par toute combustion de matière organique ou fossile et par certains procédés industriels.

D’autres composés participent de façon importante au phénomène :

◊ Le méthane CH4 (principalement émis par la décomposition des déchets, l’agriculture et l’industrie)

◊ Le protoxyde d’azote N2O (d’origine industrielle ou agricole)

◊ Les composés fluorés (fluides frigorigènes notamment, utilisations industrielles)

Certains autres gaz ont un effet indirect car ils sont précurseurs de gaz à effet de serre. Ainsi, les oxydes d’azote et certains composés organiques volatils, sous l’influence du rayonnement solaire, participent à des réactions photochimiques complexes donnant lieu à la formation d’ozone, lui-même gaz à effet de serre indirect.

Les conséquences des émissions passées de ces gaz sont déjà connues, avec une augmentation des températures moyennes et une élévation du niveau des mers. Les spécialistes rassemblés au sein du Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) prévoient qu’une évolution rapide du climat aurait des conséquences importantes sur les paysages, la vie animale et végétale.

Sources

L'air que nous respirons peut contenir des centaines de polluants sous forme gazeuse, liquide ou solide. La qualité de l'air est étroitement liée aux substances émises dans l'atmosphère soit par les activités humaines soit par certaines sources naturelles.

La pollution anthropique est principalement concentrée dans les zones urbanisées, à proximité de zones industrielles ou de grands axes de circulation. Les activités les plus émettrices sont les transports, l'industrie et l'agriculture.

Les émissions naturelles (ou biogènes)

La pollution n’est pas seulement un phénomène à imputer aux activités humaines. La nature produit également ses propres polluants altérant aussi, mais dans une moindre mesure, la qualité de l’air.

C'est ce que qu'on appelle les émissions atmosphériques d’origine naturelle, parmis lesquelles on retrouve :

◊ des particules minérales (embruns marins, corrosion de roches, érosion des sols)

◊ des particules vivantes (bactéries, virus, champignons microscopiques ou moisissures)

◊ des particules (pollens)

◊ des gaz (radon, dioxyde de carbone, ozone)

Ainsi les incendies de forêt, feux de brousse ou encore le volcanisme et même certaines plantes peuvent être à l’origine d’émissions atmosphériques de polluants.

Les émissions anthropiques

On appelle émissions atmosphériques anthropiques les émissions d’origine humaine.

La distinction se fait couramment d’après la nature des sources d’émissions (sources mobiles ou fixes) ou le secteur d’activité. La majorité des activités humaines est à l’origine, directe ou indirecte, d’émissions de polluants.

Installations industrielles ou usines de production d’électricité

L’industrie est un secteur à l’origine d’une grande partie des émissions atmosphériques en Nouvelle-Calédonie.

L’usage de l’électricité n’émet pas de polluants sur le lieu de consommation, mais il génère très souvent des émissions à l’endroit où cette électricité est produite. Exemples de polluants émis par ce secteur : dioxyde de soufre (SO2), poussières, métaux, composés organiques volatils (COV)...

Transports

Que le mode de transport soit aérien, maritime ou routier, il participe grandement aux émissions de polluants atmosphériques. Exemples de polluants émis par ce secteur : oxydes d’azote (NOx), particules fines dans les gaz d’échappement, monoxyde de carbone (CO)...

Incinérations d’ordures ménagères

Toute combustion génère des émissions, le brûlage des déchets que ce soit par un particulier ou dans une installation dédiée est à l’origine de pollutions. Exemples de polluants émis : métaux, acide chlorhydrique, dioxines, poussières fines...

Agriculture

Le secteur agricole est responsable d’une partie de la pollution atmosphérique, par l’utilisation de machines notamment, mais aussi à cause du recours aux produits phytosanitaires ou aux épandages (émission de pesticides).

Activités domestiques

En utilisant des produits phytosanitaires, des peintures, des produits ménagers, en cuisinant... nous émettons tous des polluants atmosphériques. Exemples de polluants émis : composés organiques volatils...

Chauffage individuel et collectif

Ce secteur concerne peu la Nouvelle-Calédonie, mais il est à l’origine d’une grande partie des émissions en Europe.

On peut cependant citer sous nos latitudes l’usage des chauffe-eau à gaz, qui génèrent des émissions de polluants comme le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone ou les oxydes d'azote.

La climatisation génère indirectement des émissions du fait de sa grande consommation d’électricité, on observe également des fuites au niveau des réseaux des gaz réfrigérants.

Brulage du bois

Très présent dans la culture calédonienne, que ce soit pour la cuisine, le chauffage, la destruction de ses déchets verts voire même "pour le plaisir", le brûlage du bois est une combustion lente qui est à l'origine de l'émission de nombreux gaz polluants (COV, HAP, dioxines et furanes) et de particules fines.

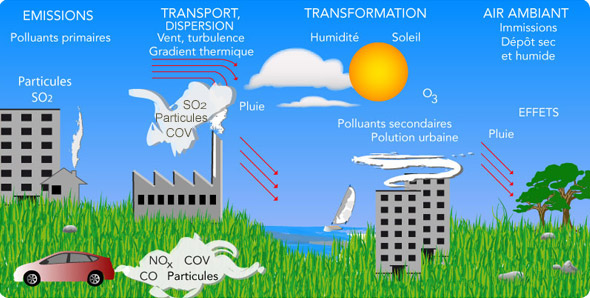

Les polluants observés dans l’atmosphère ne sont pas tous émis directement par ces sources. Ils résultent aussi de réactions physico-chimiques entre composants chimiques (polluants primaires et autres constituants de l’atmosphère) régies par les conditions météorologiques.

La compréhension des phénomènes de pollution et leur prévision nécessite une bonne connaissance des sources de polluants, de leur répartition géographiques, et des quantités de polluants émises au long de l’année. Celles-ci peuvent varier nettement en fonction des périodes de l’année, voire du moment de la journée.

Cycle de la pollution

Le cycle de la pollution atmosphérique peut être découpé en trois étapes :

◊ Les émissions (en plus ou moins grande quantités)

◊ Le transport des polluants dans l'atmosphère (sur de plus ou moins grandes distances)

◊ Leurs tranformations chimiques et conversions chimiques

Polluants surveillés

En Nouvelle-Calédonie, l’air est plus ou moins contaminé par des polluants gazeux ou solides d’origine naturelle (émission par la végétation, les océans, les volcans…) ou produits par les activités humaines (trafic routier, production électrique, industries, travaux agricoles, activités domestiques…). Les polluants de l’air sont très nombreux et sont présents dans l'air extérieur comme dans l'air intérieur de nos habitations, bureaux, véhicules... Même si leurs concentrations sont très faibles, ils peuvent avoir des effets sur la santé et sur l’environnement.

Scal'Air présente des fiches pédagogiques sur les principaux polluants surveillés permettant d'en savoir plus sur : leurs origines, leurs effets sur la santé et sur l'environnement, la réglementation, les moyens de surveillance et la situation en Nouvelle-Calédonie.

Les polluants surveillés en continu

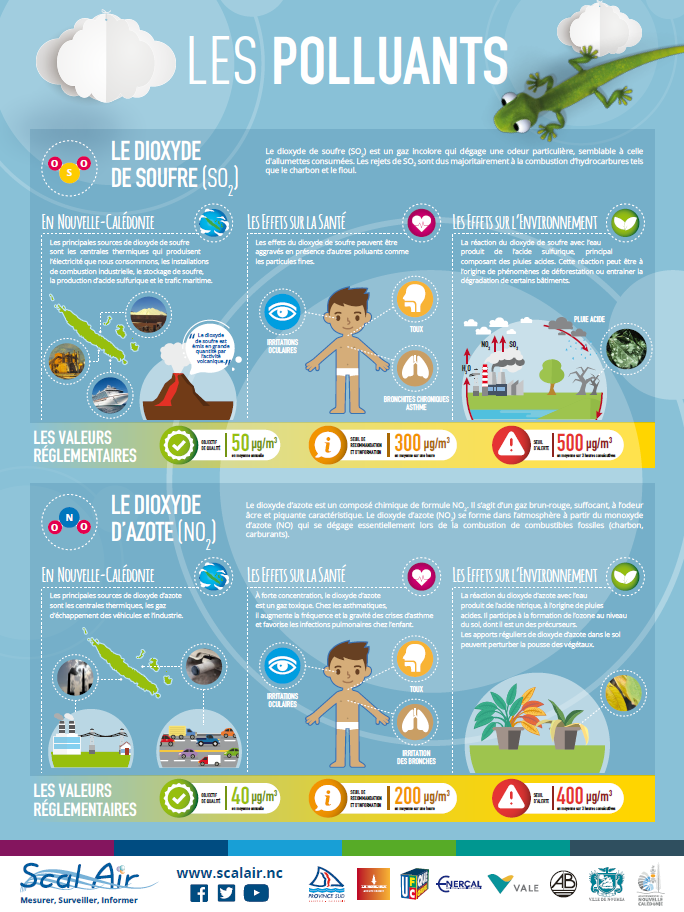

# Les oxydes d'azote - NOx

# Le dioxyde de soufre - SO2

# L'ozone - O3

# Les poussières fines inf 10µm - PM10

Les polluants mesurés par campagnes

# Les poussières sédimentables

# Les métaux lourds - ML

# Les composés organiques volatils - COV

Les oxydes d'azotes (NOx)

Les sources

La combinaison de l’azote et de l’oxygène de l’air conduit à des composés de formules chimiques diverses regroupés sous le terme NOx.

Régulièrement mesurés, le monoxyde d'azote NO et le dioxyde d’azote NO2 sont émis lors des phénomènes de combustion. Le NO2 est issu de l'oxydation du NO.

Les sources principales sont les transports, l’industrie, l’agriculture et la transformation d’énergie. Le NO2 se rencontre également à l'intérieur des locaux où fonctionnent des appareils au gaz tels que gazinières, chauffe-eau....

Les effets sur la santé

Le NO2 est un gaz irritant pour les bronches. Chez les asthmatiques, il augmente la fréquence et la gravité des crises. Chez l’enfant, il favorise les infections pulmonaires.

Les effets sur l’environnement

Les NOx participent aux phénomènes des pluies acides, à la formation de l’ozone troposphérique, dont ils sont l’un des précurseurs, et à l'atteinte de la couche d’ozone stratosphérique comme à l’effet de serre.

Le dioxyde de soufre (S02)

Les sources

Le dioxyde de soufre SO2 est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que charbons et fiouls. Les sources principales sont les centrales thermiques et les grosses installations de combustion industrielles. La part des transports (diesel) baisse avec la diminution progressive du soufre dans les carburants.

Les effets sur la santé

Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures (toux, gène respiratoire). Il agit en synergie avec d'autres substances, notamment avec les fines particules. Comme tous les polluants, ses effets sont amplifiés par le tabagisme.

Sur l’environnement

Le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de l'humidité de l'air et participe au phénomène des pluies acides. Il contribue également à la dégradation de la pierre et des matériaux de nombreux monuments.

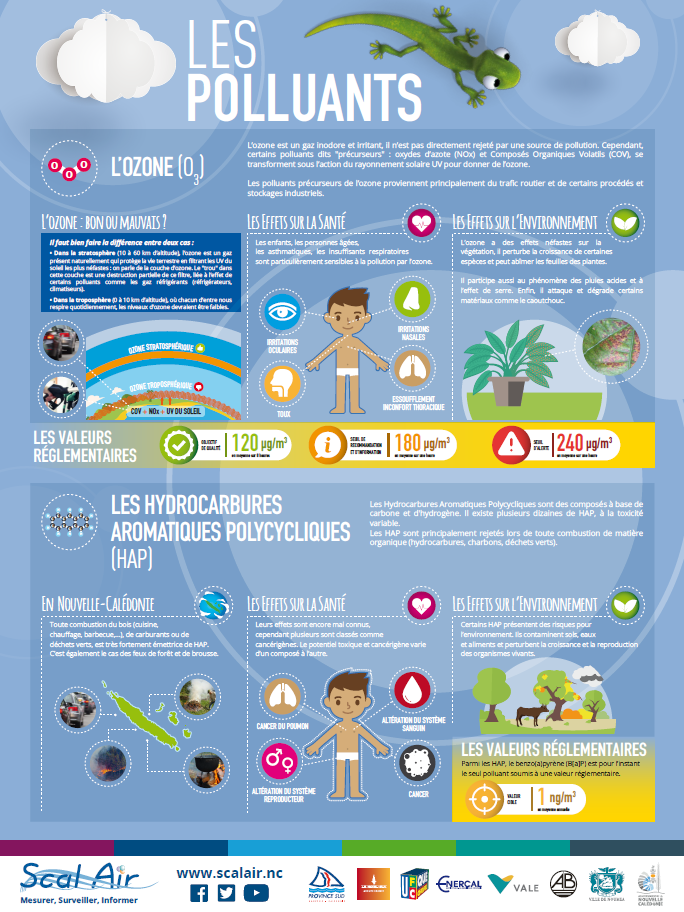

L'ozone (O3)

On distingue l'ozone stratosphérique de l'ozone troposhérique. Dans la stratosphère (entre 10 et 60 km d’altitude), l’ozone O3 constitue un filtre naturel qui protège la vie sur terre de l’action néfaste des ultraviolets “durs”. Le “trou dans la couche d’ozone“ est une disparition partielle de ce filtre, liée à l’effet “destructeur d’ozone“ de certains polluants émis dans la troposphère et qui migrent lentement dans la stratosphère.

C'est l'ozone troposphérique qui est considéré comme un polluant.

Les sources

Dans la troposphère (entre le sol et 10 km) les taux d’O3 devraient être naturellement faibles. Cet ozone est un polluant dit “secondaire”. Il résulte généralement de la transformation chimique dans l’atmosphère de certains polluants dits “primaires” (en particulier NO, NO2 et COV), sous l’effet des rayonnements solaires. Les mécanismes réactionnels sont complexes et les plus fortes concentrations d’O3 apparaissent en périphérie des zones émettrices des polluants primaires, puis peuvent être transportées sur de grandes distances.

Les effets sur la santé

L’O3 est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très variables selon les individus.

Sur l’environnement

L’O3 a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures par exemple) et sur certains matériaux (caoutchouc...). Il contribue également à l'effet de serre.

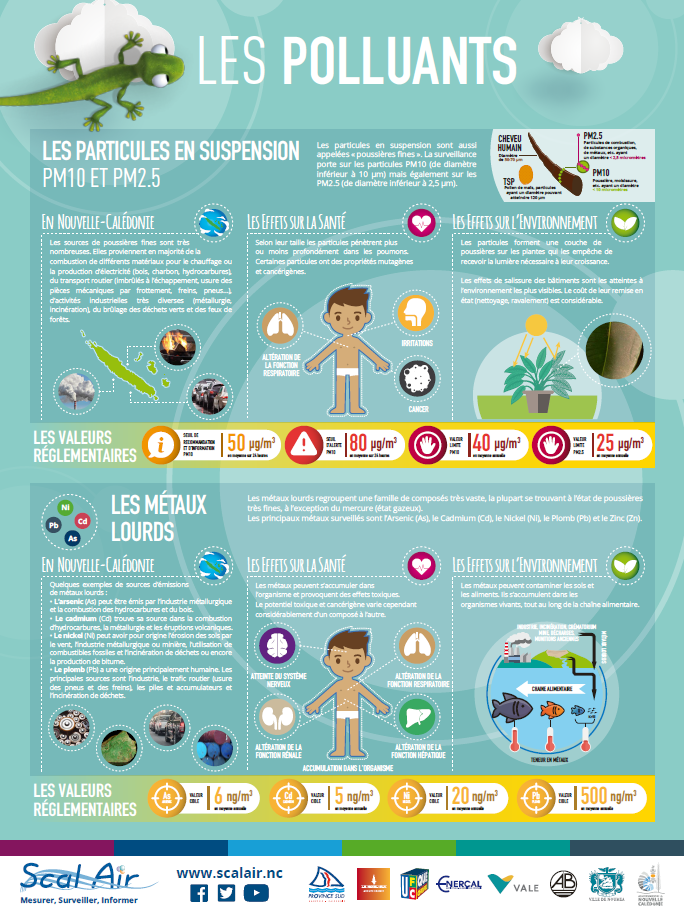

Les particules en suspension (PM10)

Les sources

Les particules ou poussières en suspension constituent un aérosol complexe de substances organiques ou minérales, naturelles ou anthropiques. Les particules liées à l’activité humaine proviennent majoritairement de la combustion des matières fossiles, du transport automobile (gaz d’échappement, usure, frottements...) et d'activités industrielles diverses (sidérurgie, incinération...).

Leur taille et leur composition sont très variables. Les particules sont souvent associées à d'autres polluants tels le SO2, les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)… Les PM10 représentent la catégorie de particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 micromètres.

Les effets sur la santé

Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.

Sur l’environnement

Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à l'environnement les plus évidentes.

Les PM2.5

Depuis juillet 2016, Scal'Air a équipé ses préleveurs de poussières de dispositifs permettant la mesure des particules dont la taille est inférieure à 2.5 µm, dites PM 2.5 (particulate matter). Étant données les dimensions réduites de ces particules, elles ne peuvent sédimenter sous l'action unique de la gravité. Seules leur agrégation ou des précipitations permettent leur chute au sol. Les particules fines se trouvent en suspension dans l'atmosphère, et le demeurent plusieurs jours. Ces aérosols de faibles dimensions ont donc l'opportunité de pénétrer profondément dans les poumons, jusque dans les alvéoles.

Autre particularité de ces aérosols : ils peuvent constituer des noyaux de condensation autour desquels humidité et polluants (plomb, dioxyde de soufre, etc.) s'adsorbent, les rendant plus toxiques encore. Les PM 2,5 sont donc un vecteur important d'intoxication par les voies respiratoires.

Autres polluants

Poussières sédimentables

Les sources

Il s’agit des poussières qui ne restent pas dans l’air mais retombent au sol. Elles peuvent être d’origines très diverses : retombées de poussières à proximité d'émetteurs industriels, mais aussi réenvols de poussières dûs aux transports, ou à l'effet de vents élevés ou tourbillonnaires. Certaines autres émissions sont parfois en cause (émissions agricoles, périodes polliniques...).

Les effets sur la santé

L’impact sur la santé est lié à la taille des poussières (les poussières qui retombent étant généralement supérieure à 20 µm) et à leur composition. Cependant les poussières sédimentables ne sont généralement pas assimilées par l’organisme (flux vertical descendant et rétention par le nez), elles représentent donc un risque toxique direct faible pour l'homme, en ce qui concerne l’exposition par inhalation.

Sur l’environnement

Elles constituent en revanche une nuisance par les dégradations qu’elles provoquent sur le cadre de vie en général (salissures : impact visuel et psychologique négatif). A ce titre, elles font souvent l’objet de plaintes. Il faut aussi considérer qu’elles peuvent avoir une portée éco-toxicologique, suivant leur composition, par le phénomène de bioaccumulation (contamination possible des écosystèmes).

Les métaux lourds (ML)

Certains métaux présentent un caractère toxique pour la santé et l'environnement : plomb (Pb), mercure (Hg), arsenic (As),cadmium (Cd), nickel (Ni), zinc (Zn), manganèse (Mn), etc.

Les sources

Les métaux toxiques proviennent de la combustion des charbons, pétroles, ordures ménagères... et de certains procédés industriels particuliers. Ils se retrouvent généralement au niveau des particules et poussières (sauf le mercure qui est principalement gazeux).

Les effets sur la santé

Les métaux s’accumulent dans l’organisme et provoquent des effets toxiques à court et/ou à long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires, ou autres....

Sur l’environnement

Les métaux toxiques contaminent les sols et les aliments. Ils s’accumulent dans les organismes vivants et perturbent les équilibres et mécanismes biologiques. Certains lichens ou mousses peuvent être utilisés pour surveiller les métaux dans l’environnement et servent de “bio-indicateurs“.

Ces composés sont connus, surveillés et réglementés à l’échelle internationale. Ils sont mesurés comme indicateurs caractéristiques de certaines sources de pollution (urbaines et industrielles), ou du fait de leur nocivité particulière. Il existe par ailleurs des centaines, voire des milliers de substances pouvant être considérées comme polluantes. Les mesures de Scal'Air pourront être étenduent à d’autres polluants à l’avenir, soit à l’occasion de campagnes spécifiques, soit pour renforcer la surveillance en continu.

Les composés organiques volatils (COV)

Les composés organiques volatils sont constitués d'atomes de carbone et d'hydrogène. Parmis les COV, on retrouve les aldéhydes, les cétones, les hydrocarbures aromatiques comme le benzène ou le toluène.

Les sources

Ils entrent dans la composition des carburants et de nombreux produits courants tels que les peintures, les encres, les colles, les détachants, les solvants, même certains produits cosmétiques...). Des COV peuvent également être émis par le milieu naturel. Leurs usages sont divers (ménager, professionnel, industriel). Ils sont émis lors des phénomènes de combustion des carburants, mais aussi par évaporation ou lors de la fabrication, du stockage ou de l’utilisation des produit.

Les effets sur la santé

Leurs effets sur la santé sont très variables, de la gêne olfactive aux effets cancérigènes (cas du benzène), en passant par des irritations diverses ou une gêne respiratoire.

Sur l’environnement

Les COV jouent un rôle majeur dans les mécanismes complexes de formation de l’ozone troposphérique. Ils contribuent également à la formation des gaz à effet de serre

Composée Organiques Volatils - COV - Télécharger

Composée Organiques Volatils - COV - Consulter en ligne

L'air qui nous entoure

L’atmosphère qui nous entoure est constitué d’un mélange de gaz, pour l’essentiel de diazote N2 (78 %) et de dioxygène O2 (à 21 %).

Les éléments restants (1 %) se répartissent entre vapeur d’eau, dioxyde de carbone (CO2), ozone stratosphérique (O3), aérosols, gaz rares.

Cette composition est bien sûr variable dans l’espace et dans le temps.

Elle est notamment influencée par les paramètres météorologiques. L’atmosphère a une épaisseur de 500 à 1000 km, suivant la définition considérée. Elle est divisée en plusieurs couches caractérisées entre autres par leur profil vertical de température.

Les principaux phénomènes météorologiques (anticyclones, dépressions, perturbation, précipitations...) se produisent cependant dans une couche appelée troposphère, de 15 km d’épaisseur en moyenne. A la base de la troposhère, se trouve la couche limite, dans les tous premiers kilomètres de l’atmopshère.

La quasi-totalité des rejets de polluants dans l’atmosphère (à l’exception des émissions dues aux aéronefs) se produit au niveau de la surface terrestre.

La pollution sera donc principalement influencée par les phénomènes météorologiques ayant lieu dans cette couche limite.

Influence de la météorologie

A notre niveau, la qualité de l'air peut connaître des variations considérables à différentes échelles : d’une jounée à l’autre, en une heure, suivant la saison...

Ces évolutions sont très souvent liées aux paramètres météorologiques qui tiennent une part importante dans la dispersion des polluants atmosphériques. On distingue 3 types de conditions :

◊ Atmosphère instable : dans de telles situations, la dispersion des polluants est facilitée. Ces situations apparaissent par fort réchauffement du sol. Elles se retrouvent principalement le jour en absence de vent fort.

◊ Atmosphère neutre : ces situations permettent la dispersion des polluants. Elles correspondent aux situations de vents modérés ou à des situations de ciel couvert. Il s'agit de la situation la plus fréquente en zone tempérée.

◊ Atmosphère stable : de telles situations freinent le déplacement des masses d'air. Elles sont induites par des inversions thermiques près du sol, ce qui limite la dispersion des polluants. Ces situations se retrouvent principalement la nuit par vent faible.

Les phénomènes de transport et de dispersion des polluants sont donc principalement liés aux conditions de vent et aux déplacements des masses d’air, mais également aux précipitations qui « lessivent » l'atmosphère en entrainant les polluants ou encore à l’humidité qui favorise la condensation.

Le déplacement des polluants peut se faire de quelques centaines de mètres à plusieurs milliers de kilomètres depuis le point d'émission.

L'inversion de température

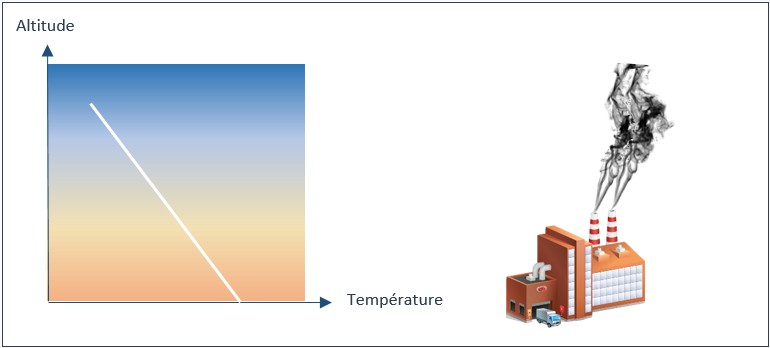

La température aura une influence sur la dispersion verticale des polluants.

En situation normale, la température de l'air diminue avec l'altitude (environ 1°C tous les 100 mètres). Quand l'air chaud s'élève dans les couches supérieures plus froides, il entraîne avec lui les polluants qui sont ainsi dispersés verticalement.

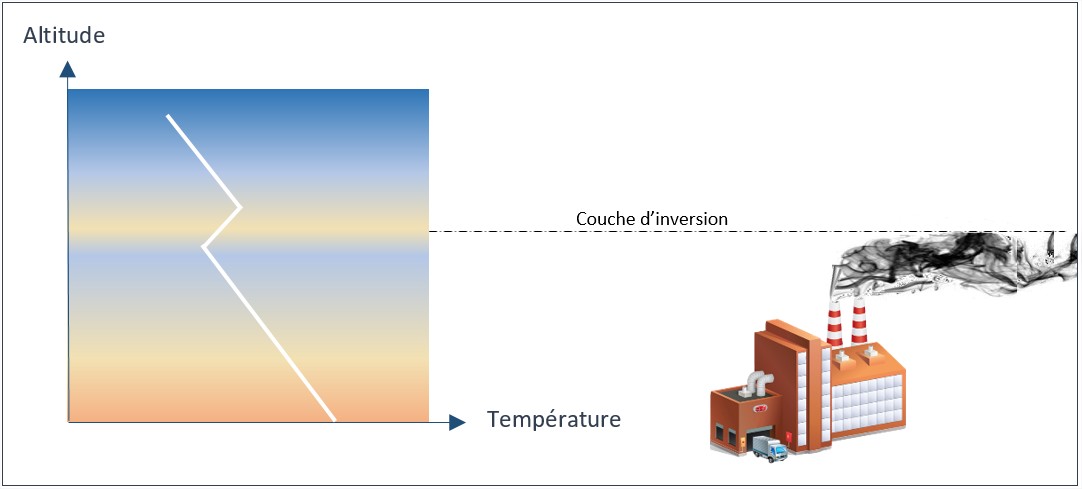

Dans les conditions "d'inversion de température", l'atmosphère au lieu de se refroidir avec l'altitude se réchauffe. On observe à une certaine altitude une inversion de la variation de température en fonction de l'altitude, c'est-à-dire que l'atmosphère se réchauffe avec l'altitude.

L'altitude où débute le réchauffement, appelé niveau d'inversion, correspond à la base de la couche d'inversion. Lorsque la température recommence à baisser avec l'altitude, on se trouve alors au sommet de la couche d'inversion. La différence entre ces deux points nous donne l'épaisseur de cette couche.

Dans ce cas précis, on observe alors une masse d'air froid piégée sous une masse d'air chaud. Les substances polluantes s'accumulent sous cette couche qui forme une sorte de "couvercle" empêchant les polluants de se disperser. Il n'y a alors plus de brassage vertical.

Cet état météorologique peut durer de quelques heures à quelques jours. Lorsque l'inversion est constatée pendant un certain temps, les concentrations en polluant à proximité des sources d'émission peuvent considérablement augmenter.

La dispersion par le vent

Le vent influence la dispersion des polluants à la fois par sa direction et par sa vitesse. En effet, les panaches de polluant sont orientés dans une direction unique et privilégiée et la force du vent conditionne la bonne dispersion des polluants. En parcourant une distance plus grande, les polluants gazeux et particulaires se diluent progressivement avant de retomber.

Influence de la topographie

La topographie (ou le relief) d'un site peut influencer la circulation des masses d'air au niveau du sol, les immeubles de grandes hauteurs, les colines et les vallées sont autant d'obstacles à une dispersion linéaires des polluants.