Normes et réglementations

Recommandations de l'OMS

Recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé

Avec les changements climatiques, la pollution atmosphérique est l’une des principales menaces environnementales pour la santé

Depuis 1987, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publie périodiquement des lignes directrices mondiales afin d‘offrir des recommandations sanitaires quantitatives sur la gestion de la qualité de l‘air, exprimées en concentrations à long ou court terme d‘un certain nombre de polluants atmosphériques majeurs. Le dépassement des niveaux recommandés dans les lignes directrices sur la qualité de l‘air est associé à des risques importants pour la santé publique.

Ces lignes directrices ne contiennent pas de normes juridiquement contraignantes ; mais elles constituent un outil fondé sur des données scientifiques que les États membres peuvent utiliser afin de bâtir ou faire évoluer leur législation en matière de qualité de l’air ambiant et leur politique de santé publique.

Depuis la dernière édition des lignes directrices mondiales, qui date de 2005, la quantité de données factuelles montrant que la pollution atmosphérique a une incidence sur différents aspects de la santé a sensiblement augmenté. C’est pourquoi, après un examen systématique des données accumulées, l’OMS a abaissé la quasi-totalité des seuils de référence, en signalant que le dépassement de ces nouveaux seuils relatifs à la qualité de l’air était associé à des risques importants pour la santé.

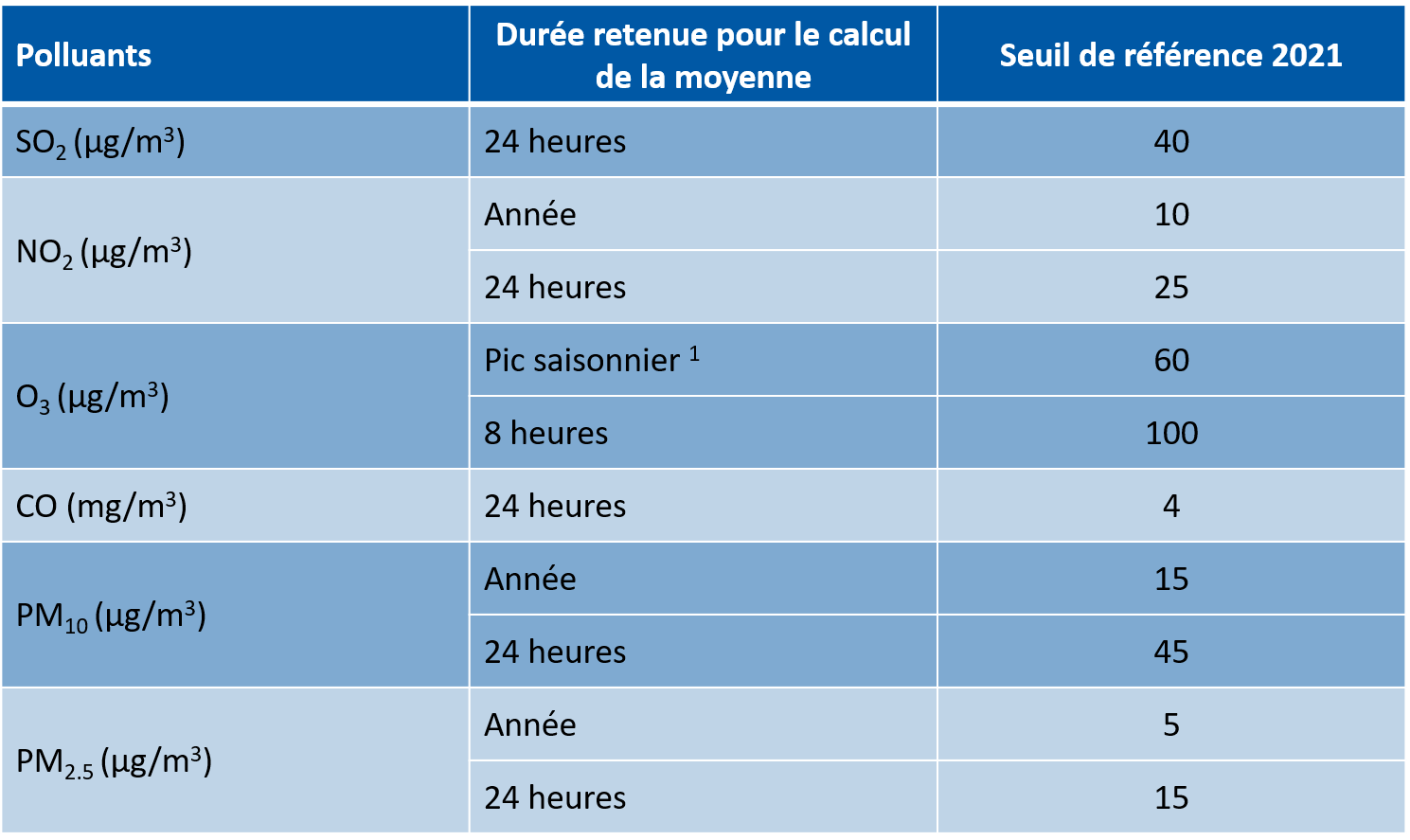

Ces lignes directrices ont été mises à jour en septembre 2021 et recommandent des seuils de qualité de l’air concernant six polluants, pour lesquels on dispose des données les plus récentes quant à leurs effets sur la santé. Le fait de prendre des mesures contre ces polluants dits classiques (particules en suspension (PM), ozone (O₃), dioxyde d’azote (NO₂), dioxyde de soufre (SO₂) et monoxyde de carbone (CO)) a également un impact sur d’autres polluants nocifs.

Remarque : l’exposition annuelle et l’exposition pendant un pic saisonnier sont des expositions à long terme, tandis que l’exposition pendant 24 heures et 8 heures sont des expositions à court terme.

Il est important de noter que les recommandations de qualité de l‘air des précédentes lignes directrices de l‘OMS, pour des polluants et des durées non couverts dans cette mise à jour, restent valables.

« La pollution de l’air est une menace pour la santé dans tous les pays, mais elle frappe surtout les populations des pays à revenu faible ou intermédiaire, […]. Les nouvelles lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air sont un outil pratique et fondé sur des données factuelles pour améliorer la qualité de l’air dont toute vie dépend. J’exhorte tous les pays et tous ceux qui luttent pour protéger notre environnement à les utiliser pour réduire les souffrances et sauver des vies ».

Déclaration du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus

Directeur général de l’OMS.

Normes européennes

La règlementation européenne

C’est la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 relative à la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe qui constitue le socle règlementaire.

Cas de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, les particules et le plomb

Valeurs réglementaires définies dans l'air ambiant pour :

◊ L'anhydride sulfureux (SO2)

◊ Le dioxyde d'azote (NO2) et les oxydes d'azote (NOx)

◊ Les particules (PM10) et le plomb (Pb)

(Directive n° 1999/30/CE du 22 avril 1999)

| Valeur limites | Seuil d'alerte | |

| NO2 |

En moyenne annuelle : 2004 : 52 µg/m3, décroissant linéairement au cours du temps. 2010 : 40 µg/m3. En moyenne horaire : 2004 : 18 dépassements de 260 µg/m3 (décroissant linéairement au cours du temps) au maximum. Jusqu'en 2010 : 200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 2 % du temps. 2010 : 18 dépassements de 200 µg/m3 au maximum. |

400 µg/m3 en moyenne horaire sur 3 heures consécutives. |

| NOx | En moyenne annuelle (équivalent NO2) : 30 µg/m3 (protection de la végétation). | |

| SO2 |

Année civile (1/1 au 31/12) : En moyenne annuelle (pour les écosystèmes) : 20 µg/m3. En moyenne journalière : 2000-2005 : 3 dépassements de 125 µg/m3 au maximum. En moyenne horaire : 2004 : 24 dépassements de 380 µg/m3 (décroissant linéairement au cours du temps) au maximum. 2005 : 24 dépassements de 350 µg/m3 au maximum. Année tropique (1/4 au 31/3) : En moyenne journalière jusqu'en 2004 : 250 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 2 % du temps. 80 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 50 % du temps. Hiver (1/10 au 31/3) : En moyenne hivernale (pour les écosystèmes) : 20 μg/m3. |

500 µg/m3 en moyenne horaire sur 3 heures consécutives. |

| PM10 (Particules fines de diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres) |

En moyenne annuelle : 2004 : 41,6 µg/m3, décroissant linéairement au cours du temps. 2005 : 40 µg/m3. 2010 : 20 µg/m3. En moyenne journalière : 2004 : 35 dépassements de 55 µg/m3 au maximum. 2005 : 35 dépassements de 50 µg/m3 au maximum. 2010 : 7 dépassements de 50 µg/m3 au maximum. |

Cas de l'ozone

Valeurs réglementaires définies dans l'air ambiant pour :

L'ozone (O3)

(Directive n° 2002/3/CE du 12 février 2002)

| Valeurs cibles | Objectifs à long terme | Seuil d'information | Seuil d'alerte | |

|---|---|---|---|---|

| O3 |

Pour la protection de la santé : En moyenne sur 8 heures : 120 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 25 jours par an (moyenne calculée sur 3 ans). Pour la protection de la végétation : AOT 40* de mai à juillet de 8h à 20h : 18 000 µg/m3.h (moyenne calculée sur 5 ans). |

Pour la protection de la santé : En moyenne sur 8 heures : 120 µg/m3. Pour la protection de la végétation : AOT 40* de mai à juillet de 8h à 20h : 6 000 µg/m3.h. |

180 µg/m3 en moyenne horaire. |

Information : 240 µg/m3 en moyenne horaire Actions obligatoires : 240 µg/m3 pendant 3 heures consécutives |

* AOT 40 (exprimé en µg/m3 par heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 (= 40 ppb ou partie par milliard) et 80 µg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures.

Cas de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques

Valeurs réglementaires définies dans l'air ambiant pour :

◊ L'arsenic (As)

◊ Le cadmium (Cd)

◊ Le mercure (Hg)

◊ Le nickel (Ni) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

(Directive n° 2004/107/CE du 15 décembre 2004)

| Polluant | Valeur cible* à atteindre, si possible, au 31 décembre 2012 |

| Arsenic | 6 ng/m3 |

| Cadmium | 5 ng/m3 |

| Nickel | 20 ng/m3 |

| Benzo(a)pyrène (utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) | 1 ng/m3 |

*Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10

Modélisation et prévisions

Qu’est-ce que la modélisation ?

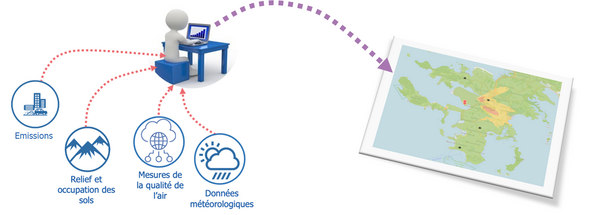

La modélisation est, avec la mesure (via des stations fixes ou la réalisation de campagnes de mesure), un des deux modes de surveillance de la qualité de l’air dans une zone géographique donnée.

La modélisation de la qualité de l’air repose sur des outils numériques (programmes informatiques) qui simulent les processus chimiques et physiques responsables de l’évolution des concentrations des polluants dans l’air. Contrairement aux stations de mesure de la qualité de l’air qui donnent seulement une information au niveau du quartier où elles se situent, le principal intérêt de la modélisation est qu’elle permet d’estimer les concentrations de divers polluants en tout point d’un domaine géographique donné, pour des périodes passées, présentes ou futures.

Ces modèles doivent être alimentés en entrée par plusieurs sources de données que sont le relief, l’occupation des sols, les mesures de la qualité de l’air, les données météorologiques qui influent sur la dispersion des polluants et sur l’intensité des processus chimiques, et enfin les données mesurées, calculées ou estimées d’émissions en polluants atmosphériques.

Concrètement, le modèle, grâce à un ordinateur puissant, permet d’intégrer tous ces paramètres d’entrée et de calculer les concentrations en polluants dans l’air ambiant.

La modélisation permet de fournir des indicateurs relatifs à la pollution atmosphérique tels que :

- des cartes de concentrations en polluants dans l’air ambiant ;

- des cartes d’indices de la qualité de l’air ;

- des alertes à la pollution, de manière à permettre aux autorités compétentes d’anticiper des mesures de précautions ;

- la réalisation de bilans d’exposition des populations.

La modélisation peut également être utilisée dans le cadre d’études d’impacts, par exemple pour un nouveau projet d’aménagement du territoire ou d’installation industrielle. Le modèle permet ainsi d’établir un diagnostic en évaluant l’impact du projet sur la qualité de l’air.

Qu’est-ce que la prévision de la qualité de l’air ?

L’outil de modélisation peut être utiliser de façon rétrospective, afin d’obtenir des informations sur la qualité de l’air dans des zones non surveillées par des stations de mesures, mais aussi prédictive, c’est-à-dire pour connaitre la qualité de l’air à venir.

A l’image des prévisions météorologiques, la prévision de la qualité de l’air est un processus complexe. Elle vise à prédire, avec une incertitude maîtrisée, les concentrations en polluants dans l’air ambiant sur une échéance journalière, pour le jour même ou le lendemain (J et J+1).

Actuellement, la prévision de la qualité de l’air permet au grand public de visualiser les niveaux de pollution à l’échelle de Nouméa, sous la forme de cartographies haute résolution d’indices de la qualité de l’air, accessibles en page d’accueil du site www.scalair.nc.

On l’applique aux polluants réglementés pour anticiper l’arrivée des situations critiques lors desquelles les concentrations risquent de dépasser les valeurs réglementaires.

Les prévisions s’appuient sur des modèles de qualités de l’air dont les sorties peuvent être optimisées avec des traitements complémentaires (correction statistique) qui font notamment intervenir les mesures du réseau de surveillance de Scal’Air afin d’améliorer les capacités des modèles pour la détection des épisodes de pollution et avoir une prévision plus fiable.

Réglementation en Nouvelle-Calédonie

La règlementation en Nouvelle-Caledonie

En séance publique du mercredi 11 janvier 2017, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a voté à l’unanimité une réglementation relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant visant à limiter les émissions de polluants. Jusqu’alors, il n’existait pas en Nouvelle-Calédonie de texte fixant des normes en termes de contrôle et de surveillance de la pollution de l’air.

Cette délibération propose un cadre réglementaire pour améliorer ou maintenir une bonne qualité de l’air sur l’ensemble du territoire à travers :

- L’engagement de la Nouvelle-Calédonie dans la mise en œuvre d’une politique de prévention, de surveillance et de réduction des pollutions atmosphériques, en s’inscrivant dans une dynamique d’amélioration continue.

- La fixation de normes propres à limiter le risque sanitaire lié à la pollution de l’air (liste des substances à surveiller et seuils associés, modalités de surveillance et d’information du public)

- La sécurisation juridique et économique de la surveillance de la qualité de l’air au travers d’organismes agréés tels que Scal’Air.

- L’amélioration, la pérennisation et l’uniformisation de la surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire.

- La définition de mesures d’urgence en cas de pollution atmosphérique (procédures, rôles et responsabilités).

- La définition d’un cadre coercitif lié à la qualité de l’air (définition de mesures de contrôle et de sanctions en cas d’infraction).

Les arrêtés d'application de la délibération sont parus au journal officiel le 2 février 2021, vous pouvez les retrouver directement dans les liens utiles à droite de cette page.

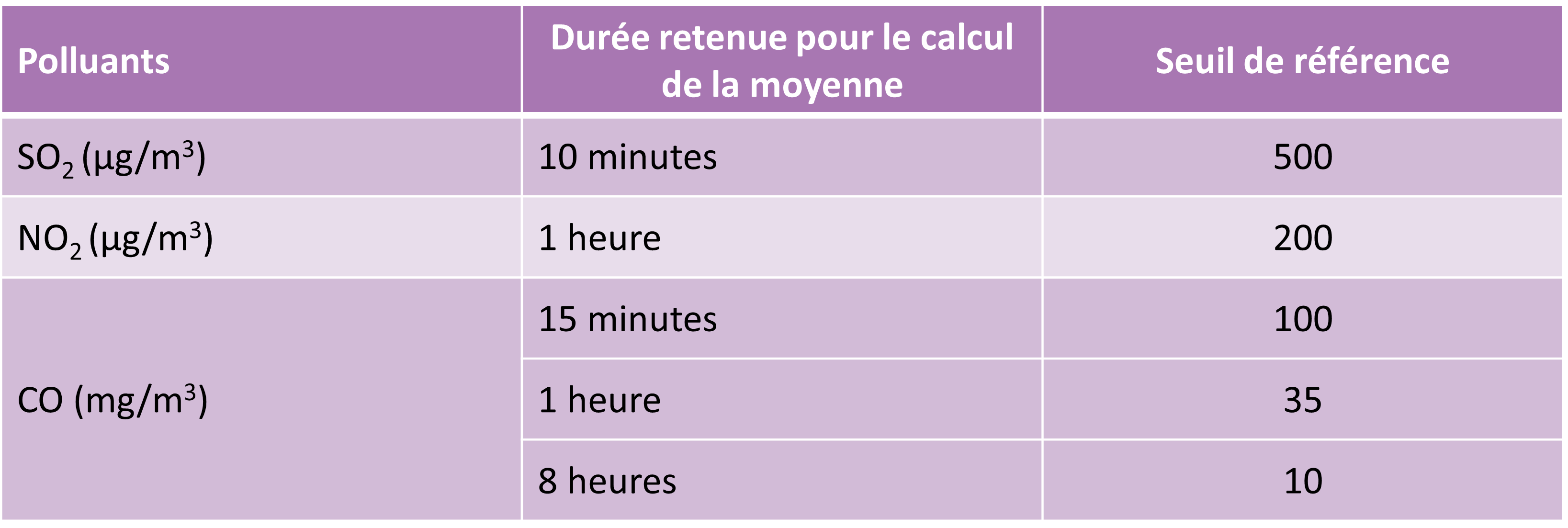

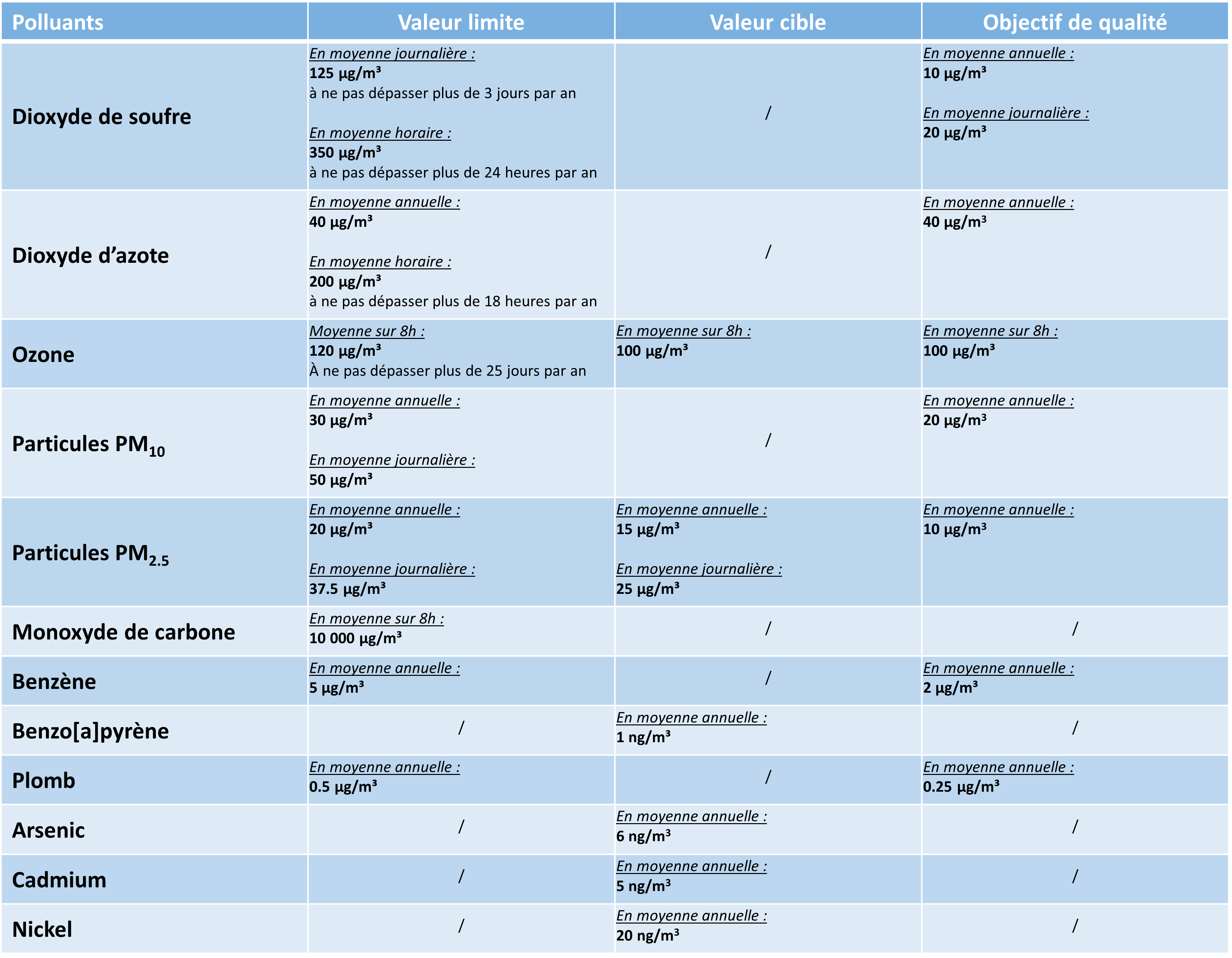

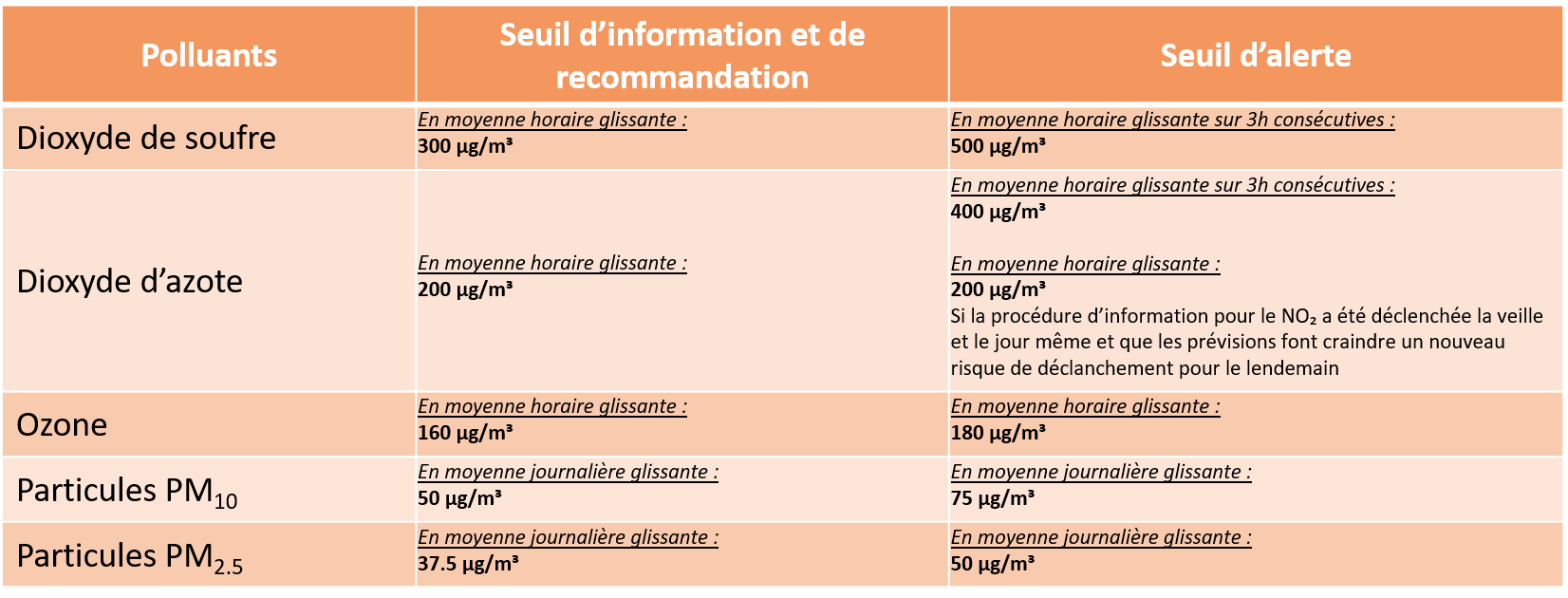

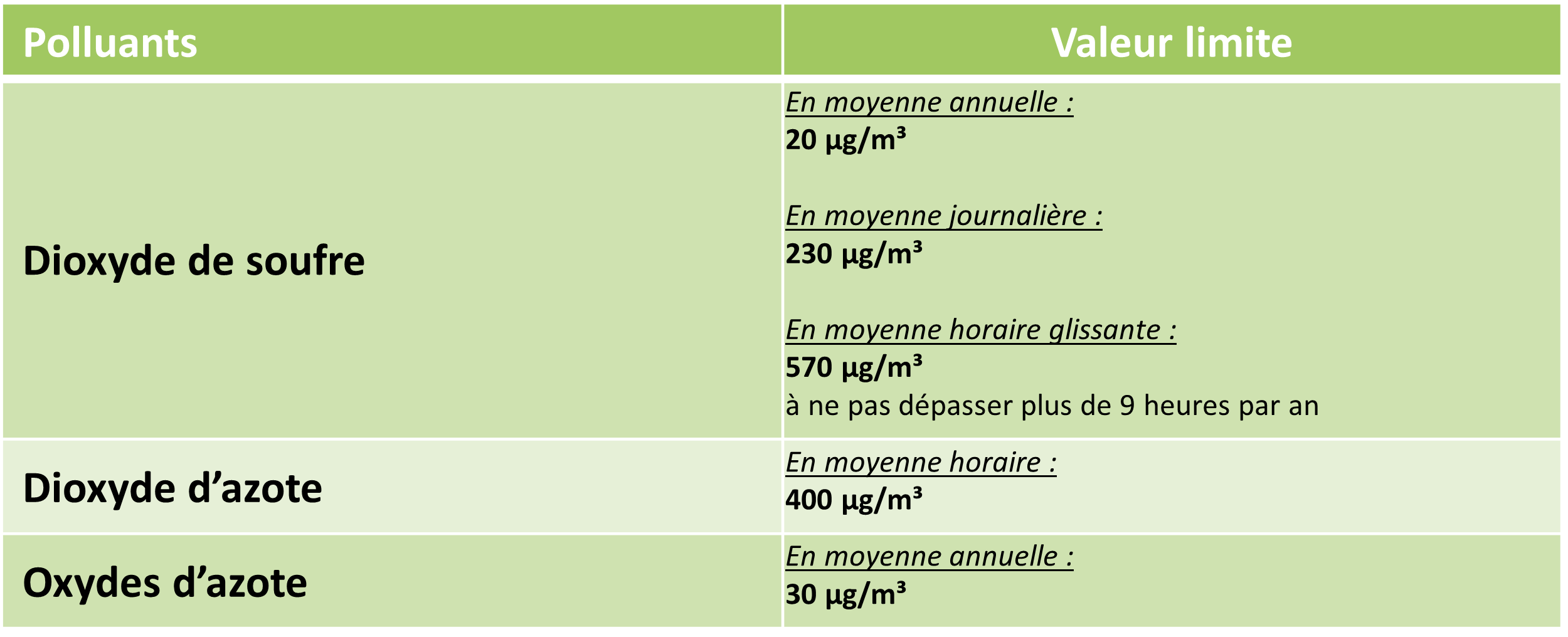

Ces arrêtés listent notamment les polluants à surveiller et fixent pour chacun d’entre eux les valeurs réglementaires à respecter ainsi que les seuils de déclenchement des épisodes de pollution (seuil d’information et de recommandation et seuil d’alerte).

Tableau 1 : Valeurs réglementaires pour la protection de la santé

Tableau 1 : Valeurs réglementaires pour la protection de la santé

Tableau 2 : Seuils de déclenchement des épisodes de pollution

Tableau 2 : Seuils de déclenchement des épisodes de pollution

Tableau 3 : Valeurs réglementaires pour la protection de la végétation

Tableau 3 : Valeurs réglementaires pour la protection de la végétation